�s���F�P�w��

![]() �����Ȏv���o�����낤��I�b�S���b�T���b�U���b�V���b�W���b

�����Ȏv���o�����낤��I�b�S���b�T���b�U���b�V���b�W���b

�J���g���[�X�e�C�b�C�w���s�bHEART GLOBAL�b���R�w�Z�b�ՊC�w�Z�b�I�[�X�g�����A�����̌����s

�����Ȏv���o����낤��I

�w�K�����̐ߖڂɁA�{�Z�ł͗l�X�ȍs����݂��Ă��܂��B�s����ʂ��āA���ԂƏ�����������A���L�ł���y�����o���������肷�邱�Ƃ́A�����̎��M�ɂȂ���ƂƂ��ɁA���w�Z�̊y�����v���o�Ƃ��āA�ꐶ�̕ƂȂ邱�Ƃł��傤�B

�S��

���w���i�S�w�N�j

�V�������Ԃ̓��w�ł��B�Q�N������U�N���܂ł݂̂�ȂŌ}���܂��B���̓�����l����w�����w�Z�̑S�������낤�̂ł��B�U�N���͎�����̑�\�Ƃ��āA���݁E���_���Ȃǂ�V�����Ƀv���[���g���܂��B���̎��A�ǂ���ɂ��ْ��̒��ɏΊ炪���܂�܂��B

�V�������}�����i�S�w�N�E�ѐ��R�j

��������E�^�c���܂��B�V���������}����o�R�����ł��B�w�Z�̓��ɂ���W����R�O�O���̔ѐ��R�ɓo��܂��B�U�N���͐V�����Ǝ���Ȃ��o��̂ł��B�V�����͂��̎��̎�̂ʂ���������܂ł��Y��Ȃ��悤�ł��B

�T��

�t�̉����i�P�`�R�N�j

�P�N����R�N�܂ŁA�e�w�N�ɕ�����ĉ����ɍs���܂��B�w�N�ŁA�܂��N���X�ł�蒇�ǂ��Ȃ��Ă��炢�����̂ł��B�V�[�g�̏�ɂ������̂��ٓ��̉Ԃ��炫�܂��B�V�̂��Ƃő̂������ς��ɓ������̂ł��B

�J���g���[�X�e�C�i�T�N�j

�c�ɐ����̌��ł��B�c�A����������A��ŃJ�k�[�ɒ��킵����A�C�Œނ�Ȃǂ����܂��B �h���́A�_�Ƃ̕��ɂ����b�ɂȂ�܂��B��͂��̂��Ƃ̐l�ƈꏏ�ɂ��т�H�ׁA�F�X�Ȃ��b�����Ă��炢�܂��B�O���̗��ŁA�V���ɓc�ɂ��ł���̂ł��B�A�鎞�A�܂𗬂��q���o�Ă��܂��B

�C�w���s�i�U�N�E�L���ւ̗��j

�U�N���̏C�w���s�́A�u���a�w�K�Ɨ��j�w�K�A�n�`�̊w�K�A�W�c�s���ł̎����ƃ}�i�[�̊l���v�Ƃ����߂��ĂŁA�L���E���Q���ʂɂQ���R���̍s���ŏo�����܂����B ���������قł́A���a�ւ̎v������肢�����������S�ɍ��݂܂����B ���N�x���疯���Ƃ��܂Ȃ݊C���T�C�N�����O���s���܂����B�ǂ�����A�q�ǂ������̐S�Ɋy�����v���o�Ƃ��āA�����c�����悤�ł��B

�U��

HEART GLOBAL(�S�C�T�N�j

�@�A�����J�E�J�i�_�E�t�B���s���E���{�Ȃǐ��E���ɍݏZ���Ă���L���X�g�Ǝq���������ꏏ�ɉ̂�����A�x������A���y��ʂ��Ď�����\���ł��邱�Ƃ�F�����A���E�ɕǂ��Ȃ����ƁA�����̐S���J���ΐV�����`�������W���y���ނ��Ƃ��ł���\������v���O�����ł��B

�i�ڍׂ͂������j

���R�w�Z�i�R�`�S�N �Q���R���j

�ꏊ�����ꌧ�̋ߍ]���������x�ɑ��Ɉڂ��A2�w�N�����ŏc����ǂ�g�D���Ċ������s���܂��B�����ŏh�ɂɔ��܂�A�O���[�v���Ƃɋ��͂��ĉۑ���������A�O���[�v�̌�����[�߂Ă����v���W�F�N�g�A�h�x���`���[�iPA�j�Ƃ���v���O������̌����܂��B�ڂ̑O�ɍL������i�𗘗p�����̌����s���܂��B

�V��

�ՊC�w�Z�i���s�{���O��s�u�[�����Y����v�j

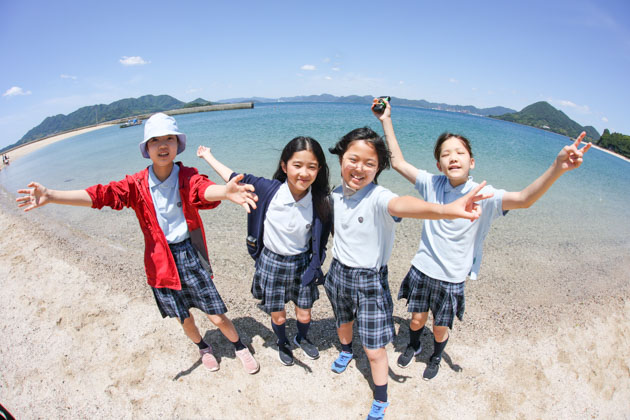

���悢��U�N���͗ՊC�w�Z�ł��B�ꏊ�́A���s�{���O��s�[�����Y����ł��B����̊C�Ɣ��l�̊C�݂ł���A�����S�Ɋy�����A�v���o�Ɏc��悤�Ȋy�����W�c�������ł��邱�Ƃƍl���Ă��܂��B�h�ɂ͒j���ʂɕ�����A��̗��قɏh�����܂��B

�W��

�I�[�X�g�����A�����̌����s�i��]�ҁj

�I�[�X�g�����A�E�u���X�x���ł̃z�[���X�e�B�ł��B�؍ݒ��́A���n�̊w�Z�������̌����܂��B���n�̈�ƒ�Ɏ�����l�̃z�[���X�e�B�ł��B�Ќ��̉p��ŁA���w�Z�Ō�̑傫�Ȏv���o������܂��B

�J���g���[�X�e�C�i�T�N�j

�a�̎R��I�F��n��́u��D�����u��̉�v�̋��͂āA5�N����100����20���O���[�v�ɕ�����A�_�ƁA���ʂ̖��ƂȂǁA���̓y�n�ŕ�炷�l�X�̉Ƃɏh���B���n������ł��т�����A���X�̎d���݂��s���A�~�W���[�X��~�W����������A�����œc��ڂɓ���Ȃǂ��āA3���Ԃɂ킽���ēc�ɕ�炵��̌����܂����B

�ŏ��͑��l�̉Ƃɔ��܂邱�Ƃɒ�R�������������������A3���Ԍo�Ƃ�������c�ɕ�炵�ɂȂ���ł��܂����B���Ԃɍs�����ʂ̊����ɉ����āA�h����ł���l�ЂƂ肪���܂��܂ȑ̌��������Ă��炢�A���̂��ׂĂ��s��ł͂ł��Ȃ����Ƃ���ŁA���������ɋ�����ۂ�^�����悤�ł��B�m��Ȃ��Ƃɔ���s���A�s�������Ȃ��Ǝv�������k�����A�₪�Ă��ꂪ�Ί�ɕς���Ă����܂����B����A�Q������5�N���Ɋ��z���Ă݂܂����B

U�N

�u�m��Ȃ��ƂŔ��܂�̂ŕs���ł������A�s������y���������B�Ƒ��̂悤�Ɍ}���Ă���āA���낢��Ȃ��Ƃ������Ă���܂����B�~�ƍ��������Ă����Ƃł���~�W���[�X�͈ӊO�ƊȒP�ŁA�Ƃł�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B�v

�l�N

�u���܂����Ƃ̂��Z���G�r�Ƃ�̖��l�ŁA��Ɏ��ɍs�������Ƃ���ۓI�B��̓��C�g���Ƃ炷�ƁA�G�r�̖ڂ��s���N�Ɍ���A�������ɓ�����Ƃ�����ォ�炷�����܂��B���ɂ��A�J�k�[�́A�ŏ��͑����Ȃ��������ǁA�Ō�ɂ͋����ł���܂łɂȂ�܂����B�\�[�Z�[�W�����y���������B�v

�C�w���s�i�U�N�E�L���ւ̗��j

�s����͍L���E���Q���ʂł��B���a�w�K����j�w�K�́A�p�����Ċw��łق��������ł��̂ŁA���܂Œʂ�s���܂����A���̌�A�̌����e�����[�������邽�߂Ɂu�����̌��v������ڂɑg�ݍ��݂܂��B����́A����܂ł̂T�N���̃J���g���[�X�e�C��n�[�x�X�g�X�e�C�̑̌����������A���[�������̌������ƂȂ���̂ł��B

�@�L���̕��X�Ƃ̐V���ȏo��́A�q�ǂ������ɂ�芴�S�[�����̂ƂȂ�ł��傤�B�����āA����ځE�O���ڂ́A�L���̊���C�y��m��A�F�Ƌ��͂��Ȃ���A�B���ł��邱�Ƃ̊�т𖡂���Ăق����ƍl���܂����B

���̒n��̓��Y���𖡂킦��u���o�̌��v�␣�˓��̔�ѐ̂悤�ȓ��X�ɉ˂��鋴�Ō��u���܂Ȃ݊X���T�C�N�����O�i7km�j�v�̍s���Ȃǂ��l���܂����B

�V�����V�����ŏo�� ���a�L�O�����E���������ٌ��w�Ȃ�

�C�w���s���z�i�앶�̈ꕔ�ł��j

�����́A���������قɗ����l�A�����h�[���������l�A��蕔����̘b�����l�A�L���̕����ɂӂꂽ�l�A����Ȑl�����̒��ɁA�������������Ă��āA���̓����킭�̒��ɁA�O���̐l���������邱�ƂŁA�푈�A�����̂炳�A�ꂵ���A����ǂ��A�ɂ��A��������Ăق����B���邱�ƁA���邱�ƁA�����鎖�ŁA�푈�̖������̒��֏������ł��A�i��ł���Ǝv���B�������A���́A�E�N���C�i�Ń��V�A�̐푈�������Ă�����A���킪�������������B����ǁA�i��ł���Ǝv�����A�����́A�푈�̖������E�ɂȂ�Ǝv�����A���������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv�����B

�L�������D�ݏĂ��ɐ��

�G���h�E���ƃ~�J�����

�C�`�S�~���N�Â���ƃ������X�J�b�V���Â���

�C�w���s���z�i�앶�̈ꕔ�ł��j

���C�w���s�̂P���[�����A�����ŊG�������Ă���A�u�����A��ォ�痈���l�ł����B�v�����̌˂��J�����B�}�ɒN���Ǝv���A�ڂ��ׂ߂��B�ł����ꂩ�킩��Ȃ��B�킩�����B�����B���ǂ��Ȃ�邩�ȁB���N�����ȁB�邲�т́A�����Ȏ�ނ̂������ɂ��сB���炠���̖��́A���܂Œm��Ȃ����������������B���������m��Ȃ����́B����ɕ��������Ƃ������B�����ړ����������ŁA�����Ȃ��̂��������B�ӂ납�炠����ƁA�݂�Ȃ͂�������ƂȂ��悭������ł����B�ڂ��Ƃ͂������B����Ȃӂ��ɂȂ肽���ȁB�����̏��͍L�����A���т������������A�����邵�A�܂��s�������ȁB

���܂Ȃ݊X���T�C�N�����O�i7km�j�����]�ԏ���

�C�w���s���z�i�앶�̈ꕔ�ł��j

�������킽���Ă���Ƃ��ꂢ�ȊC�������āA�L���L�������₢�Ă����B���͂����Ɓu�L���C���Ȃ��B�v�Ǝv�����B���炭�����Â��Ă���ƁA�L���ƈ��Q�̌������������B���͏������ꂵ�������B�Ȃ��Ȃ玩�]�ԂŌ�����ʂ������Ƃ��Ȃ��������炾�B�ԂȂǂł͂��邯��ǁA�������莩�]�Ԃł͂Ȃ��������炤�ꂵ�������B�Ō�̃S�[���ɋ߂Â��Ă����Ƃ��X�^�[�g�Ƌt�ō�����������B�����ӂ��Ă��Ă��������ɋC�����悩�����B�S�[���ɂ��Ď��]�Ԃ��Ƃ߂��B����͌i�F����ԃL���C�ȏ��𑖂����B�ł��A�܂��܂��{���̃S�[���͂����āA�����Ă݂�����������ǁA�݂�Ȃő���ɂ͂��傤�ǂ悭�Ċy���������B�܂��{���̃S�[�����߂����čL���ɍs�������B

HEART GLOBAL�@�A�E�g���[�`�i�S�A�T�N�j

�{�Z�ł́A�����̑n�����Ǝ��含���琬���邽�ߍ��w�N�����i�S�E�T�N���j�̐g�̕\�������ȁiA�����j���J���L�������ύX���A�uHEART GLOBAL�v�Ƃ����c�̂��s���Ă�����ʊw�K�����u�A�E�g���[�`�v�����܂����B���E���̎�Җ�S�O�l���R���ԏ��w�Z��K��A�����ƂƂ��ɉ̂�_���X�̃V���[�����ɍ��グ�A�㉉���鋳�犈���ł��B����́A�`������䂪���w�Z�̉����݂̂���ǂ����c���A���̏��w�Z�ɂ͂Ȃ����F�����ꂩ����������A���ǂ��l����w�����w�Z�ɂ��Ă��������Ƃ̊肢��������Ɏ���܂����B

�A�E�g���[�`�̖ړI

HEART GLOBAL�E�A�E�g���[�`�v���O�����͉��y�E�_���X�̋Z�p�����A�p����w�Ԃ��߂̃v���O�����ł͂���܂���B�Q�O���Ȃ̉̂�_���X�A�����ăp���g�}�C���Ȃǂ̉p��ɂ�郏�[�N�V���b�v��ʂ��āA���L�S�̂��Ƃ�̌��̒�����w��ł����v���O�����ł��BHEART GLOBAL�E�A�E�g���[�`�̑̌���ʂ��āA�ٕ����ւ̋C�Â��⎩�ȕ\���̑���E�f���炵���A���җ����ȂǑ����̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł���A�����̑傫�Ȑ����ւƂȂ���܂��B���̂悤�ȑ̌���ςݏd�˂邱�ƂŁA�����Ɏ��M�������A�����ɂ��ϋɓI�Ɏ��g�߂�q�ǂ�����ޓy��ƂȂ�Ɗm�M���Ă���܂��B

- SELF WORTH

�Q���҈�l�ЂƂ肪���l�ƈ�������������Ă��邱�Ƃ�F�����A���M���l������ - RESPECT FOR OTHERS

�����ƈ���������������鑼�l�̑�����w�� - PERFORMING ART

���������Ƃ����̂܂ܕ\�����邱�Ƃ̑�����w�� - SELF WORTH

�݂�Ȃň�̂��Ƃ�^���ɂ�萋���邱�Ƃ̑f���炵�����w��

�Q�����������̊��z��(�ꕔ)

���n�[�g�O���[�o���ł́A�͂��߂͕s���ł����B�Ȃ����Ƃ����ƁA�ӂ���O���̐l�Ƃ́A����܂�Ȃɂ��������肷�邱�Ƃ͂Ȃ�����ł��B����Ă݂���y�����āA�����Ƃ����Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��������Ȃ�܂����B�Q���ڂɂ����Ȃ��Ăق����A�Ǝv���܂����B�Q���ڂ͂����炵����������_���X�A�̂��Ȃ���āA�P���ڂ����A�����Ƃ����Ƃ����Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��������C�����ɂȂ�܂����B�n�[�g�O���[�o���̐l�����Ƃ��Ȃ��悭�Ȃ��Ă��āA�P���ڂ����y�����v���܂����B�{�ԂŁA�ӂ��Ɋy���߂����Ǝv�����点���������āA���������ꂵ�������ł��B

�������Ȃ�n�܂����B����́A�j�r�i�L�b�Y�T�|�[�^�[�j�̘b���I��肩�����Ƃ��A�M�������[���[���ɂg�f�̐l���u�C�[�G�[�C�[�B�v�u�t�D�[�[�B�v�Ɣ�т���ł����B�ڂ��́A�т����Ƃ������A���������オ���āA�T�[�e�B�z�[���̕���ɑ����čs�����B�y�����_���X����������A�����ڂ������ǂ�o�����B�m���m���̉��y�̒����䂤���ɂ��ǂ��āA�������C�������悩�����B�_���X���Ă���ȂɊy�����C�����������[�A�Ǝv���Ȃ���A�����[�ƒ����Ԃ��ǂ��Ă����B�����Ȃ�ł��A���̂����[�����邭�y���������B

�ی�҃A���P�[�g(�ꕔ)

���q�ǂ������������������Ċy����ł��ǂ�����̂�����A���Ă��ĎQ���o���ėǂ������Ǝv���܂����B�ْ����Ă���q�A�������ɔ������Ă���q�A���ׂĂ̎q���ꐶ�����A������\�����Ă��ėǂ������B

�����i�������ݎv�ĂȎq�ǂ��Ȃ̂ŁA�ǂ�ȕ��ɎQ�����Ă���̂��z���ł��Ȃ��������A�V���Ȏq�ǂ��̊�����邱�Ƃ��o���ėǂ������B

���ǂ��������A�����Ə�̑�ϗǂ������ł��I������]�҂�������Ǝv���܂����A�܂��@�����z�[���X�e�C���ꂵ�����ł��B���ꂭ�炢�l���ς������܂����B

���R�w�Z�i�R�`�S�N �Q���R���j

�@�����Q�X�N�x���A�]���̂R�E�S�N���ъԊw�Z�����R�w�Z�Ɖ��̂��A�s�����v���O������傫���ς��Ď��{���܂����B

�@�ꏊ�͎��ꌧ�̋ߍ]���������x�ɑ��B2�w�N�����ŏc����ǂ�g�D���Ċ������s���܂����B �����ŏh�ɂɔ��܂�A�L�����v�t�@�C���[�������Ŋ�悵�܂����B�O���[�v���Ƃɋ��͂��ĉۑ���������A������[�߂Ă����`�[���`�������W�E�v���O�����Ɏ��g�݂܂����B

�@�ڂ̑O�ɍL������i�𗘗p�����u�ڂ��������̌��v��A�͂����킹�ăp�h���������u�J�^�}�����̌��v���y���݂܂����B�ڂ��������ł́A����������������������ɏ��A�`�[�����Ƃɋ������܂����B�܂��A�J�^�}�����ŌΏ�ɏo�āA���C�t�W���P�b�g�����đ��̗����Ȃ��Ƃ���ʼnj���̂́A�����̎q�ǂ������ɂƂ��ď��߂Ă̌o���ł����B

�ՊC�w�Z�i���s�{���O��s�u�[�����Y����v�j

�U�N���̗ՊC�w�Z�́A2��3���A���s�{���O��s�Ԗ쒬�[�����Y����l�l�C�݂Ŏ��{���܂����B�����͓��{�̗[���S�I�ɂ��I��A���l���̑S��8k���̃����O�r�[�`�ł��B�݂���50�����炢�܂ł̉���̊C�ŁA�q�ǂ��������v�������A�C���y���݉j���܂����B

�I�[�X�g�����A�����̌����s�i��]�ҁj

�I�[�X�g�����A�E�u���X�x���ł̃z�[���X�e�B�ł��B�؍ݒ��́A���n�ł̊w�Z�������̌����܂��B��ƒ�Ɏ�����l�̃z�[���X�e�B�ł��B�Ќ��̉p��ŁA���w�Z�̑傫�Ȏv���o������܂��B�z�X�g�t�@�~���[�Ƃ̐S�̂ӂꂠ���B�I�[�X�g�����A�̏��w�Z�ł́A���ʂ��鋻���������w���Ƃ̌𗬁B�g�������̐l�����Ƃ̏o��B�I�[�X�g�����A�ł̂����������L�`���`�̑̌����A�q�ǂ������Ɂu���̐l�����Ɖp��Řb������A�����ƋC�������ʂ�������͂����B�p�����������A�����Ă����ƒ��ǂ��Ȃ肽���B�v�Ƃ����C�������������悤�ɂȂ�܂��B�p��̐��E�֎��������э���ł������Ƃ���l�ɂȂ��ė~�����B����Ȋ肢���`�ɂ����̕��@�Ƃ��āA���́u�I�[�X�g�����A�����̌����s�v���w�Z�s���Ɏ�����Ă��܂��B

*�؍݂���n��i�u���X�x���ߋ�)

�N�C�[���Y�����h�B�̏B�s�ł���u���X�x���́A�I�[�X�g�����A��3�̓s�s�B�X�̒��S�ɂ͑傫���֍s����u���X�x���삪����A���̗��݂Ɏs�X�n���L�����Ă��܂��B�ߑ�I�ȍ��w�r���̍��Ԃɂ́A19���I�Ɍ��Ă�ꂽ���j�I�����������݂��A������������������Ă��܂��B

*�ƒ�ł̐���

�E�B�[�N�G���h�̓z�X�g�t�@�~���[�Ɖ߂�����Ԋy�������Ԃł��B�ߏ��̐l���������҂�����Ƒ�����݂̃o�[�x�L���[�p�[�e�B�[�A�s�N�j�b�N�A�V���b�s���O�ȂLjꏏ�Ɋy�������Ԃ��߂����܂��B�H���͊��Ԓ��e�ƒ�ŗp�ӂ���܂��B�ƒ�ł͂��Ȃ��̓Q�X�g�ł͂Ȃ��A�Ƒ��̈���ł��B�H���̌�Еt����A�����̕����̑|���Ȃǂ�ϋɓI�ɐ\���o�邱�Ƃɂ��A�Ƒ��Ƃ����ɑł������邱�Ƃ��ł��܂��B

�y�[�W�̐擪��

�y�[�W�̐擪��